ХОЧУ БЫТЬ УМНЫМ

Как поется в песенке, дураком быть выгодно, но очень не хочется, а умным очень хочется, да кончится битьем.

И все-таки хочется быть умным. Особенно, у кого работа чистая, бумажная, умственная.

Тем более, я сейчас не о практической стороне дела (по-английски для такого житейского ума есть специальное слово: не clever или, там, intelligent, а smart и даже street smart, букв. «улично умный»). Я о том, что хочется, но — не получается.

Вот Чацкий уж на что, кажется, умница — и образованный, и за границей побывал, и афоризмами сыпет, половина из которых войдет в пословицу, — и что?! Как заметил современник, все, что говорит он, очень умно. Но кому он говорит?.. Фамусову? Скалозубу? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед свиньями.

Впрочем, это опять про прагматику. Но и с семантикой трудно. То и дело оказывается, что ума палата, а ключ от нее потерян, что умом Россию не понять и что полуграмотный выродок законно посмеивается над своим ментором — умным человеком, с которым, ха-ха, и поговорить любопытно. Так что в лучшем случае ты лишь задним умом крепок. Горе от ума, да и только.

Но жаловаться на свой ум никого не тянет, и все жалуются на память. Невозмутимость сохраняет только провербиальный дурак, убежденный, что Ленин был чукча. Почему? — Шибико уманая.

Мне всегда хотелось быть умным, остроумным, интересным. Я уже вспоминал, что и наукой-то занялся из честолюбивого желания говорить с умными людьми — и чтобы они со мной говорили. И в дальнейшем, когда мы говорили, было совершенно ясно про одних, что они неумные, то есть глупее меня, и с ними говорить не стоит, а про других — что умные, то есть не глупее меня, да еще, как правило, и пообразованнее. Но речь ведь не о знаниях, а о понимании — умении думать, соображать, вычислять, что к чему.

Бывали разговоры и с людьми умнее меня (и потому, понятно, непродолжительные). Это тоже обнаруживалось более или менее сразу, в частности, когда мне случалось выступать их устным переводчиком и я сбивался — ибо переводим мы не слова, а смысл, а его я ухватить не успевал. Переживание было острое, потому что глупость, особенно профессиональную, я переношу с трудом. Имен не называю, поскольку решил в этой виньетке строго держаться безличности — так будет объективнее, теоретичнее, концептуальнее.

Столь трепетно к теме ума/глупости отношусь не я один. Недавно в Сети я набрел на воспоминания одного почтенного литератора о другом, тоже почтенном, но уже покойном. Оба мои знакомые, уважаемые мной и любимые, оба умные, об обоих я писал… Тем, как говорится, волнительнее было читать.

И вот один вспоминает о другом, покойном, в, естественно, позитивном ключе, и восхищается, среди прочего, его умом и умением разбираться в людях, то есть не просто умом, а умом в квадрате — на мета-уровне. И в разговоре с ним замечает об одном их общем знакомом, что тот «очень умный». Но покойный собеседник согласен лишь на «остроумный». Тогда первый как бы вскользь опять вставляет: «умный», однако собеседник не уступает и мягко, но настойчиво повторяет: «остроумный». Описывая этот эпизод задним числом, мемуарист осознает, что человек, о котором шла речь, редкостным образом совмещал ядовитое остроумие с полнейшей интеллектуальной посредственностью.

Написано мастерски. Общая схема — как в анекдоте про то, может ли женщина сделать мужчину миллионером (ответ: может, если он до того был миллиардером). «Остроумный» — на первый взгляд, здорово, но по сравнению с «очень умный», комплимент, конечно, сомнительный.

При всей своей краткости (соответствующий абзац — это несколько строк) сюжет развертывается в три хода. На первом витке он даже может прочитываться в том смысле, что персонаж и умен, и остроумен. Но повтор ставит все на место: остроумный — si, умный — no.

Параллельным курсом движется самопрезентация мемуариста. Сначала он безоговорочно восхищается собеседником, затем пытается, правда, без нажима, возражать ему, отстаивая свое мнение, в конце же полностью признает его правоту и свою ошибку, причем ошибку именно мета-интеллектуальную; заодно он окончательно опускает персонажа. Намечается четкая иерархия: покойный мудрец — готовый учиться у него мемуарист — туповатый остряк-самоучка.

Повествование ведется с безупречным тактом: персонаж, которому заочно перемывают кости, по имени не называется. Это удобно и потому, что в фокусе должен быть не он, а умница-покойник (ну, и его почтительный собеседник-мемуарист).

Мастерство, действительно, отменное. Что, конечно, не значит, что все в точности так и было. Совершенство построения наводит на мысль скорее о литературности, нежели о жизненной правде. Но в любом случае текст эффектный и поучительный.

А что касается такта, то он, да, соблюден, но по отношению только к одному человеку — безымянному персонажу. Зато под потенциальным ударом оказываемся все мы, незадачливые остроумцы. Как писал поэт, Шел спор. Я замер. Про меня?..[1]

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЗУМЫ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАЗУМ!

В этом семестре (осень 2021 г.), под знаком третьей волны ковида, я опять преподаю по удаленке, на кампус не езжу, во плоти студентам не являюсь. Мне это позволили, поскольку я принадлежу к «группе риска».

Все-таки возраст дает некоторые преимущества. Вспоминается рассказ папы о том, как на излете сталинизма престарелый пианист А. Б. Гольденвейзер (1875 — 1961), профессор Московской консерватории, в свое время успевший поиграть в Ясной Поляне перед самим Толстым, уклонялся от посещения обязательных вечерних занятий по марксизму-ленинизму, упирая на то, что ему в ближайшие время, м-м, предстоит личная встреча с, м-м-м, первоисточниками...

Весной 2020-го я с большим трудом переходил на Зум, да и сейчас технически едва справляюсь — old dog, new tricks. Но в принципе, тем более как ветеран матлингвистики и машинного перевода, согласен, что так и надо.

Когда по приезде в Штаты оказалось, что никакой академической синекуры не предвидится и надо идти в класс, я быстро сообразил, что университетская лекция — своего рода стендап, освоил этот гибридный жанр и даже наработал кое-какие, вот именно, трюки.

Ведь что такое лектор? Это Наука с человеческим лицом, Истина, принявшая для явления народу человеческий облик. Хотя, по сути, она бесчеловечна — состоит из цифр, теорем, формул, условных значков, чистого ratio.

Про точные науки это всем давно известно, гуманитарные еще сопротивляются. Да и как иначе? — не представлять же себе поэта в виде таблицы или графика?! То есть вообще-то пора бы, но братья-гуманитарии не хотят. Они ласкают себя мыслью, что поэт, подобно им, тоже где-то живет («дом поэта»), ходит к кому-то в гости («знакомые поэта»), кому-то пишет письма («переписка поэта»), с кем-то спит («любовь поэта»), чем-то болеет и т. д., и вот из всего такого и получается поэзия. Хотя их обожаемый кумир давно разъяснил: «Врете, подлецы», — поэт, даже когда он мал и мерзок, — «он мал и мерзок не так, как вы, — иначе!»

Справедливости ради следует сказать, что и среди гуманитариев нашлись мыслящие научно и предложили создать историю культуры, а там и литературы «без имен»: историю не лиц, а приемов, то есть тех же формул. Но отказаться от лиц так трудно! Даже в наше время, когда к этому все вроде бы располагает…

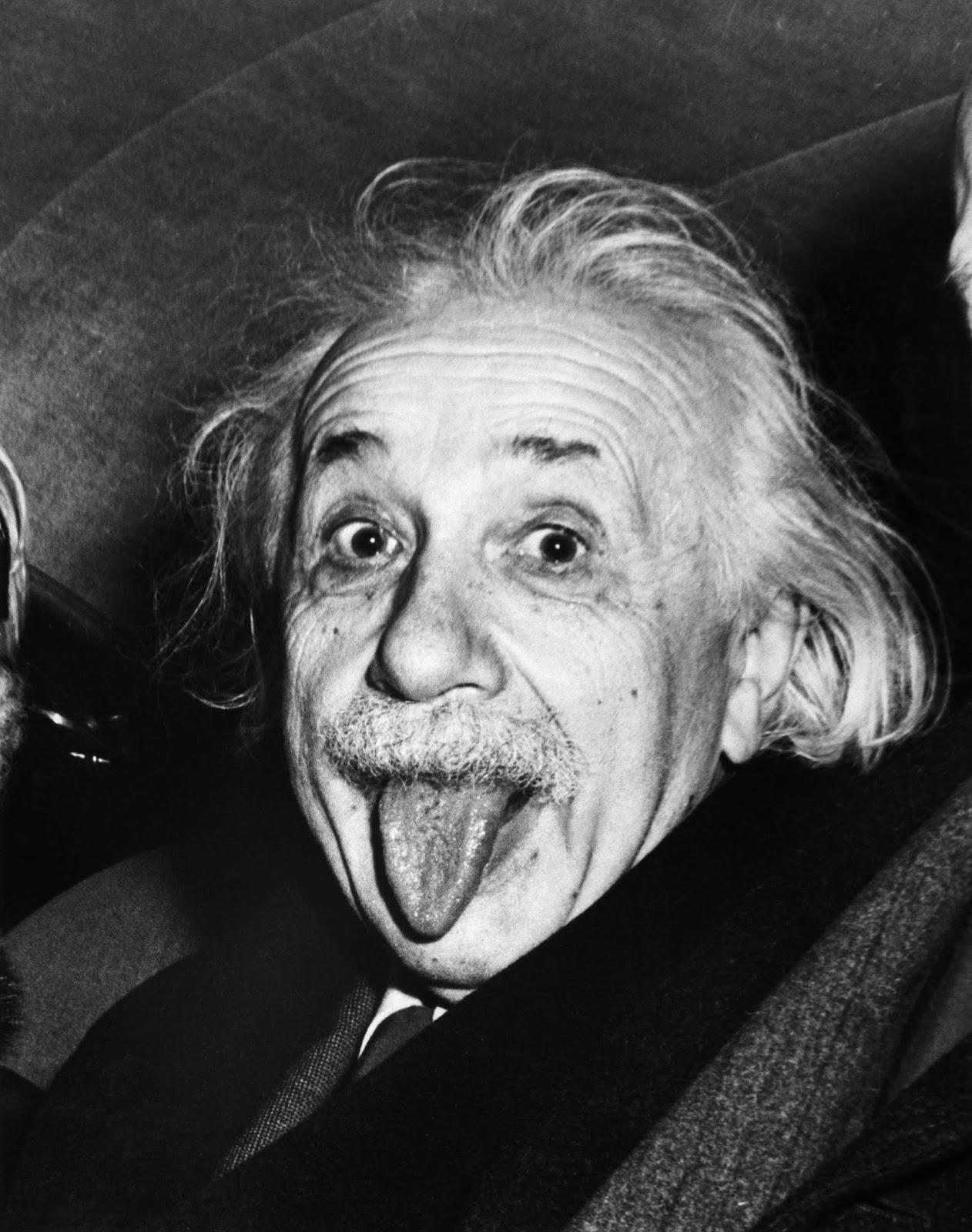

Так, Эйнштейн придумывает совершенно бесчеловечную теорию относительности, а Малевич — свои безлюдные квадраты, в которых никого и вообще ничего нет. И вот они встречаются, два сапога пара, в поистине волшебном «порошке» Лося Иноостровского (какой псевдоним!):

эйнштейн к малевичу в квартиру

проник с улыбкой на лице

и на квадрате накалякал

эм цэ

И оказывается, что без человеческого лица мы даже физику помыслить не можем. Что за штука формула e = mc2, понимает мало кто, но ее автора все знают в лицо. (Одно время я стригся в лос-анджелесской парикмахерской, на вывеске которой был его популярный юзерпик, с шевелюрой, явно нуждавшейся в сервисе.)

Малевичу повезло меньше: он написал пять автопортретов, но, как говорится, кого это интэхэсно? (А не патентуй черных квадратов!)

В недавнем интервью я коснулся этих тем, и журналист вынес в заголовок мои слова: «Тексты лишь в малой степени созданы существами из плоти и крови». Что я имел в виду? Что главное в поэтике — это не по какому адресу жили, с кем тусовались и какие вина пили авторы, а как этими акробатами пера — обитателями Парнаса, собеседниками классиков, интертекстуалами, работниками института литературы — «сделаны» веками занимающие нас тексты.

Об их — и своей — полнейшей иноприродности догадывался Мандельштам, написавший:

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,

Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

Впрочем, даже и это как-то слишком материально, физиологично, какая-то иная, иноостровская, но все-таки биомасса. А на самом деле поэты, не говоря уже о простых носителях языка, моделируются алгоритмами, нейросетями и разными прочими IT-системами.

И этому лучше всего соответствует преподавание по Зуму. Ну, говорящую голову, если она кому-то очень нужна, можно пока оставить.

В ответ мне, естественно, скажут, что виртуалка виртуалкой, а зарплату тебе небось подай в натуре?! Ничего подобного, про деньги давно уже было понято, что это всего лишь символы — дензнаки, получение и отоваривание которых постепенно становилось все более и более отвлеченным и на сегодня приняло совершенно уже бесплотные электронные формы.

Правда, доставка еды и других bare necessities of life по-прежнему осуществляется людьми, но, кажется, Безос обещает скоро перейти на беспилотники. Мне, конечно, возразят, что потребляется-то еда все равно людьми, — существами, как ни крути, из плоти и крови.

Это да, мы — люди. Но в литературе никаких людей, никакой еды, никакой плоти нет — кроме языковой. Там фигурируют призрачные characters, и, наверное, не случайно по-английски это слово значит не только «персонажи», но и «буквы». Буквы в книгах, действительно, налицо, а персонажей мы себе конструируем, составляя буквы в слова, слова в предложения, предложения в мотивы, мотивы в сюжеты, ну и так далее — все, как прописал подразумеваемый (implied) автор.

БИДСТРУП, КУНДЕРА, ГЁТЕ, ME TOO

Лет пять-шесть назад, еще до ковида, явившись на чистку в родной зубоврачебный кабинет, я обнаружил среди секретарш новое лицо — и какое! Это была, впервые за четыре моих американских десятилетия, негритянка, точнее, выражаясь по-старому, мулатка, — изящная юная красавица смешанных кровей, с очень шедшей ей прической афро, в меру пышной, но филигранно отделанной и, кажется, не сугубо черной, а с коричневатым отливом. У меня буквально руки зачесались пощупать этот то ли sex object, то ли objet d’art, но политкорректным усилием воли я сдержался.

Девица оказалась еще и носительницей головоломного экзотического имени, не уверен, что не выдуманного, которое я, как старый африканист, старательно освоил и при очередном визите произнес без запинки.

А произнеся, перешел к осуществлению мечты, которую не переставал лелеять с момента первой встречи.

— Клевая (cool) прическа, — сказал я.

— Спасибо, — был предсказуемый ответ.

— Простите, а можно ее потрогать? Ничего личного, просто очень здорово смотрится. На ощупь должна быть еще лучше.

Это был, конечно, шокирующий ход, но тщательно просчитанный.

В офисе мы были не одни — рядом с ней сидели еще две секретарши, а подальше в глубине, за тем же барьером, отделявшим персонал от пациентов, — заведующая, давно мне знакомая жена главного дантиста, моего коллеги по Университету. Не помню, но, возможно, присутствовал и еще кто-нибудь из пациентов или медсестер. В любом случае, обстановка была совершенно публичная, светская, никакого тебе насилия в темном закоулке или на кушетке всевластного босса, а тон моего запроса — не начальственно-сексистский, а почтительно-восхищенный и в то же время научно-эстетический, в общем, никак не подпадавший под популярную уже тогда категорию «домогательств». Разумеется, научный этот элемент носил, если вдуматься, рискованно этнографический характер, то есть, что ни говори, расовый, но вполне мог трактоваться и в благородном духе diversity…

Так или иначе, в воздухе повисла напряженная тишина, вскоре, впрочем, прерванная ответом афро-красотки:

— Пожалуйста (You are welcome).

Я не заставил себя ждать, протянул руку через барьер, опустил ее на подставленную мне копну щедро вьющихся кудрей, немного поиграл с ней, признался, что ничего такого никогда в руках не держал, поблагодарил красотку, и на этом сеанс закончился. Впечатление было действительно сильное и главным образом, конечно, не эротическое, а жизнетворческое. Типа: пришел, увидел, победил — несмотря на все ваши антимонии. (Как говорит у Зощенко один персонаж, вскоре, правда, оказывающийся сумасшедшим: «А я через все ваши революции сохранился!»)

При моих последующих посещениях мы с красоткой заговорщически переглядывались, я одобрительно — так сказать, по-хозяйски — оглядывал ее афро, но руки держал при себе, вторично войти в ту же воду не пытался. А однажды, примерно полгода спустя, придя на чистку, едва узнал свою пассию — прически как не бывало. Было что-то плоское, приглаженное, никакое.

В ответ на мой разочарованный вопрос, что случилось, она объяснила, что прическа — дело внешнее, что ее достоинство как личности не сводится к подобным аксессуарам и она не желает, чтобы в ней стереотипически видели не человека (human being), а подставку для модного парикмахерского сооружения. Я с полуслова опознал эти речи (вот уж стереотип дальше некуда!), осторожно посетовал на утрату изумительного артефакта, но что делать? — и не такие памятники культуры погибали под напором варваров! — смирился и забыл, начисто забыл и имя, и лицо былой красотки. Но память о ее упруго-податливом афро живет в моей правой ладони до сих пор.

Разговоры о подрыве внутренних ценностей внешними совершенствами, конечно, пошлость. Жан Жироду вообще писал, что ему достаточно глубины и на поверхности вещей.

Хотя где-то протест моей афроамериканки я могу понять.

Давным-давно, в трижды прошлой жизни, мне привелось выступать с докладом на большом симпозиуме по семиотике в Тбилиси (1970). Я тогда делал первые честолюбивые шаги одновременно в поэтике и в пастернаковедении и был страшно огорчен, когда не увидел в зале никого из специалистов, которых жаждал поразить своими открытиями. Огорчен и даже подавлен — настолько, что чуткая жена моего грузинского коллеги, в доме которого я остановился, стала меня утешать и, в частности, сообщила, что мой доклад очень понравился ее подруге, которая в результате хочет со мной познакомиться. Это травмировало меня еще больше, и я, помнится, нахально заявил, что подруге, возможно, понравился не столько доклад, сколько высокий рост докладчика и его элегантный костюм-тройка, но что к науке, которую я, подобно Ипполиту Матвеевичу, представляю, это не имеет отношения. Надо сказать, что постройке нового твидового костюма я в ходе подготовки к конференции посвятил немалые усилия, отведя ему, конечно, роль выигрышного атрибута, но никак не главного и единственного орудия предвкушаемого торжества. Так что при всей мачистской наглости моего тогдашнего заявления сегодня в нем слышится пророческая солидарность с новейшими веяниями. Me too!

Интересно, что последовательным подрывом всего внешнего пронизан мой любимый роман Милана Кундеры, которого никак не заподозришь в прогрессистских пошлостях. Так вот, в его «Бессмертии» (1990) не оригинальным, не особенным, не «своим», не присущим лично субъекту, а заемным, поступившим из общего пользования (в семье моей первой жены говорили «пароходским») объявляется ни больше ни меньше как лицо человека. Героиня настаивает, что ее лицо отнюдь не зеркало ее личности, а в момент любовной близости с мужем видит над собой искаженное похотью неприятное ей лицо его матери.

Это очень радикальная позиция, если вспомнить, что, согласно Камю, начиная с определенного возраста, каждый сам отвечает за свое лицо. То есть, родители родителями, наследственность наследственностью, но где-то начинаешься ты сам.

Однако Кундера идет и дальше. Вслед за равнодушной природой в дело вступает не менее безличная культура, которая отпечатывается на человеке, не оставляя уникальности никаких шансов. У героини романа есть характерный жест — прощальный взмах руки, сопровождаемый улыбкой, который был подсмотрен автором у кого-то в реальной жизни и положен им в основу ее образа. Но по ходу повествования выясняется, что это отнюдь не «ее» жест, что он был когда-то перенят ею у тайной возлюбленной ее отца, а в дальнейшем позаимствован и тем самым похищен у нее самой ее сестрой. Заметив копирование, героиня отказывается от жеста, окончательно потерявшего всякую уникальность.

Стереотипность всего культурного, неизбежно возникающая при передаче по общественной цепочке, — постоянная тема искусства.

В годы моей юности в СССР широко тиражировались серии карикатур датского художника Херлуфа Бидструпа (естественно, коммуниста). Одна запомнилась навсегда, и сейчас я легко нашел ее в Сети <https://mili.ucoz.ru/_ph/5/2/954115280.jpg?1628929188> <https://pikabu.ru/story/poyavlenie_bayana_3996163>. В ней 12 картинок, она называется «Анекдот», и сюжет ее таков:

(1) Знакомый рассказывает человеку анекдот, но (2) сначала он до него не доходит, потом (3) все-таки доходит, и он хохочет, потом (4) кто-то другой рассказывает ему тот же анекдот, и он смеется, но (5) при очередной оказии уже только вежливо улыбается, на следующей картинке (6) слушает мрачно, далее (7) откровенно зевает, затем (8), читая анекдот в газете, злобно оскаливается, (9) услышав его по телефону, грубо ругается, (10) выслушивая его в бане, страдает и злится, а когда (11) тот же анекдот ему опять рассказывает тот же знакомый, что на первой картинке, он сжимает кулаки и (12) нокаутирует его.

Сюжет несложный и имеющий прямое отношение к нашей теме — о навязывании обществом «одного и того же».

Перед художником стояли минимум две задачи.

Одна — максимально варьировать картинки, представляющие перипетии сюжета, и она решена традиционно — изображением то одного главного героя, то пар собеседников, причем самых разных: толстых, тонких, лысых, усатых, в очках, одетых, полуголых, разговаривающих в разных позах, стоя, сидя, за столом, по телефону, в магазине, в бане…

Вторая задача, более заманчивая, настоящий творческий вызов, состоит в том, чтобы изобразить нечто, вообще говоря, не изобразимое средствами данного вида искусства, в случае карикатуры — нечто невизуальное: анекдот, да еще один и тот же.

Что делает Бидструп? Ну, конечно, рисует широко раскрытые рты и отчаянную артикуляцию рассказчиков, но в этом еще нет ничего особенного. Настоящая находка — повторяющийся, переходящий от одного рассказчика к другому, третьему и т. д., жест: значительно поднятый указательный палец правой руки нависает над открытой ладонью левой и ее оттопыренным большим пальцем, как бы направляя к слушателю промежуточное пустое пространство — собственно, содержание анекдота. Пространство пустое, но не бесформенное, а обрамленное жестом рук; пустое, ибо анекдот и венчающая его пуанта (не сразу дошедшая до героя карикатуры) не изобразимы графически, но от картинки к картинке «одно и то же», узнаваемое персонажем и нами, зрителями.

Нетривиальна и концовка серии. На первый взгляд, она сводится к стандартной мести — избиению первого рассказчика его туповатым слушателем, которого достал-таки отовсюду лезущий в уши анекдот. Но тем самым замыкается обрамляющий анекдот об анекдоте, так сказать, мета-анекдот, который вполне поддался графике и подорвал интерес к оставшемуся не известным нам вставному анекдоту.

Борьба тут опять, только более наглядно, идет между оригинальностью и клише. Анекдот явно банальный, а уж его повторения целой галереей пошляков — тем более. Но из этой банальщины карикатуристу удается сотворить нечто свое, оригинальное, начиная с решения невозможной задачи изобразить анекдот.

Так же у Кундеры. Героиня романа стремится освободиться от всего заемного, и это ей в конце концов удается — ценой смерти. Уходом, уже от бессмертия, оказавшегося докучливо-банальным, завершается и другая сюжетная ветвь романа — с покойным Гёте, развертывающаяся в загробном мире.

Это, так сказать, негативные версии победы над банальностью — победы путем отказа. Но есть в романе Кундеры и позитивный вариант уникальности: это стихотворение Гёте «Горные вершины…», лейтмотив всей книги. Кундера приводит его в оригинале и даже посвящает целый абзац его структурному анализу. Впрочем, как осознает любившая его с детства героиня, трактует оно не столько о ночном отдыхе (Ruhest Du auch —Отдохнешь и ты), сколько опять-таки о смерти. Но главное, стихотворение это, хотя и составлено из готовых блоков (слов, стихотворных размеров и синтаксических конструкций) и передается по цепочке (от Гёте ко всем читателям, в частности, к отцу героини, а от него к ней самой), остается уникальным, поскольку создано художником. А за этим прочитывается подспудная надежда Кундеры, что небанален и его роман, пусть до краев наполненный всем «готовым» (литературными и историческими анекдотами, пошлыми персонажами, назойливым шумом времени).

Тот же авторский лейтмотив — в истории с прической. Полюс банальности представлен феминистской фетвой против работы над внешностью. Неизбежно стереотипна, но отчасти и своеобразна, ибо мастерски подобрана и выполнена, данная конкретная прическа. Еще оригинальнее мое эстетически выверенное (пусть с применением известных эзоповских хитростей) и уникально одноразовое обладание ею. Небанален и ответ красотки, принявшей мой эстетический вызов — приглашение на сомнительное па-де-де. Ну, и совершенно уже творческ, как выразился бы Палисандр, мой правдивый отчет об этой истории.

ЧУЖОЕ СЛОВО

Эта виньетка, в сущности, не моя, а Саши Раскиной, моей знакомой еще с московских машинно-переводческих времен. Она из известной писательской семьи, по образованию матлингвистка, много лет проработала в ВИНИТИ, флагмане советской информатики, а в эмиграции преподавала русский язык и литературу. Они с мужем живут в окрестностях Нового Орлеана, и мы перезваниваемся, обмениваемся преподавательским опытом, свежими мемами и старыми анекдотами, литературными и житейскими байками — и, естественно, мемуарными виньетками. Причем я ревниво настаиваю на различении жанров, иногда отказывая ее воспоминаниям в виньеточном статусе, и эти разногласия стали у нас традиционной шуткой.

Но недавно Саша поделилась виньеткой чистейшей воды — с непременным участием рассказчика в описываемых событиях, причем участием более или менее двусмысленным, если не провальным. Правда, оказалось, что виньетка существовала до сих пор лишь в устном варианте, и я уговорил Сашу записать ее, ну, хотя бы для моего пользования.

Начиналась она очень обыденно, но вскоре послышались многообещающие литературные нотки. Героиней была работавшая в секторе информатики симпатичная, но не хватавшая звезд с неба коллега, для которой заботливое начальство нашло подходящую нишу: проверять составление отраслевыми информационными институтами неких стандартных рубрикаторов, с чем она худо-бедно справлялась.

Но однажды дело дошло до сочинения Текста — годового отчета.

Нина кинулась ко мне: «Саша, помоги! А что тут можно написать? Ну, приезжали; ну, я смотрела; ну, говорила, что не так; они исправляли — что ж тут можно написать?»

Я говорю: «Погоди, не паникуй. Что значит „нечего писать”? Всегда можно что-то написать. Давай посмотрим. В основном, рубрикаторы были правильно построены? Правильно. Но ошибки, тем не менее, всё же были? Были. В большинстве случаев? Ну, fifty-fifty, так? Какого рода было большинство ошибок? Так, запишем...»

Ну, и так далее. И вполне приличный получился отчет. Нина была счастлива.

При всей своей служебной непритязательности сюжет явно тяготел к одному из самых заветных литературных топосов — об авторстве, соавторстве, апроприации Слова… Первым на память пришел «Сирано де Бержерак», а за ним веер вариаций: заимствования, интертексты, плагиаты, мистификации, литературные «негры», спичрайтеры, гоустрайтеры, you name it. И снова скальд чужую песню сложит и, как свою, ее произнесет…

Сирано из дружбы к туповатому красавцу и любви к избравшей его Роксане сочиняет за него стихи и суфлирует любовные речи к ней.

Германн пишет Лизавете Ивановне письмо, которое

содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна («Пиковая дама»).

В горьковском рассказе «Болесь» угрюмая проститутка просит своего соседа студента писать за нее страстные письма к существующему лишь в ее воображении заглавному герою, а затем и его ответные любовные письма к ней.

Герой «Моего первого романа» Шолом-Алейхема сочиняет за своего богатого невежду-ученика умнейшие письма к его богатой невесте, а читая ее эрудированные ответы влюбляется в нее. Но когда в день свадьбы он решается признаться ей в любви, то обнаруживает, что переписывался со своим двойником — учителем невесты.

А Зощенко вспоминает в своей автобиографической повести «Перед восходом солнца», как однажды на курорте ему пришлось по просьбе соседки, неграмотной цирковой артистки со здоровенными ручищами, написать от ее имени жалостливое письмо бросившему ее генералу.

<Когда я> прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души… И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».

Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он… прислал Эльвире пятьсот рублей…

Эльвира была ошеломлена.

— Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска.

Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты («Эльвира»).

Впрочем, в виньетке про рубрикаторы ничего такого амурного не просматривалось — мета-текстуальные игры держались в сугубо производственных рамках.

Но это был не конец, и продолжение не разочаровывало.

На другой день она ко мне подходит и говорит: «Слушай, а ты не могла бы мне написать список всех этих твоих штучек?» — «Каких штучек?» — «Ну, вот этих: „с одной стороны — с другой стороны”, „тем не менее”, „не только, но и” — ну, и так далее...»

Я написала. И даже не без интереса. Нина была очень довольна.

То есть героиня не остановилась на простом копировании текста, а стала расти на глазах — овладевать техникой его порождения. На своем элементарном уровне, но все-таки. И это выгодно отличало ее от знакомых нам персонажей — невзыскательных потребителей готовой продукции.

Что же касается неуловимо угадывавшегося, ибо всегда желанного, сюжетного крена в сторону галантных приключений, то он не замедлил материализоваться.

Расскажу еще одну историю про Нину. Эти две истории у меня в голове как-то связаны, хотя я не могу внятно объяснить, как именно.

У Нины был многолетний платонический роман, о котором я была наслышана: время от времени она что-то мне об этом человеке рассказывала. И вот у него в некоторое воскресенье должен был быть день рожденья. Причем — юбилей. Нина обратилась ко мне с просьбой: не могла бы я сочинить ему поздравительные стихи? А она бы их в воскресенье прочла, как свои.

Я согласилась. Пыталась вытащить из нее какие-то характерные детали, события — чтоб было от чего оттолкнуться. Очень намаялась, но в конце концов что-то к воскресенью зарифмовала.

Выражаясь по-зощенковски, тут она, драка, и подтвердилась! Сюжет оказался предсказуемо стандартным, хрестоматийным, разве что разыгранным в новых декорациях… Зато — ни капли не выдуманным, подлинным дальше некуда.

Но и это было еще не все. Рассказ венчала неожиданная, хотя и хорошо подготовленная, пуанта.

В понедельник прихожу на работу и сразу к Нине: «Ну как, прочла ты стихи?» — «Нет» — «Но почему?!» — «Не моё...»

Недаром, значит, в готовности простецкой героини обучаться магическим «штучкам» мне померещилось ее незаурядное «я», каковое теперь и предстало во всей своей эстетической бескомпромиссности. Правда, финального хода я не вычислил, но тем вернее его полюбил. Обрадовали обе: героиня — своей неподдельностью, рассказчица — молчаливым признанием своей творческой неудачи. И то сказать, одно дело — штучки с рубрикаторами, другое — крик женской души.

Когда <М. Л. Яковлев> запел:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем... —

Мишель шепнул мне, что эти слова выражают ясно его чувства в настоящую минуту.

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

— О, нет, — продолжал <он> вполголоса, — пускай тревожит, это вернейшее средство не быть забыту.

Я вас любил безмолвно, безнадежно.

То робостью, то ревностью томим,

— Я не понимаю робости и безмолвия, — шептал он, — а безнадежность предоставляю женщинам.

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим!

— Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим! Нет, пусть она будет… несчастлива через меня — это бы связало ее навек со мной...

Ситуация (из воспоминаний Е. А. Сушковой о Лермонтове), сходная с Нининой: стишок для объяснения в любви предлагается вроде бы подходящий, но — «не моё»!

[1] Вариант: …все мы, незадачливые остроумцы. И каждый должен спросить себя: «Да это, друг, уж не ты ли?»