«Вчерашний день, часу в шестом...» Н. Некрасова

Cо стихотворением Н. Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом…» читатели обычно знакомятся в школе и потому уверены, что в нем все понятно. На первый взгляд, его смысл в самом деле очевиден: поэт становится свидетелем жестокого публичного наказания и уподобляет музу страдающей под пыткой женщине. Воспринятое в таком ключе, стихотворение стало эмблемой некрасовской лирики с ее характерным гуманизмом, острой социальной критикой, симпатией к крестьянам и особенно к крестьянкам. Однако среди шедевров Некрасова едва ли найдутся другие стихи, которые — как только возникает необходимость разобраться с их контекстом — вызывают так много вопросов.

«Вчерашний день…» Некрасов никогда не публиковал, стихотворение было вписано в альбом О. Козловой 9 ноября 1873 года, причем текст был датирован автором предположительно 1848 годом и квалифицирован как подходящая к случаю часть забытого черновика: «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал (лоскуток, сколько помню, относится к 1848 году), кроме следующих осьми стихов»[1]. Вопреки этому автокомментарию текст сложно счесть незаконченным. Не вполне ясно, зачем поэту понадобилась альбомная преамбула — вероятно, с фиктивным статусом и, возможно, с фиктивной датировкой. Однако даже если «Вчерашний день…» — лишь случайный черновик, Некрасов, очевидно, видел в нем самостоятельное произведение: он счел возможным обнародовать стихотворение — записал его в альбом человеку не из ближайшего окружения. Но почему же, в таком случае, он не решился такие сильные стихи отдать в печать?

Этот вопрос подталкивает внимательнее рассмотреть поэтику и контекст некрасовского шедевра. Мы полагаем, что смысл стихотворения многослоен и текст открыт одновременно нескольким равноправным и отчасти дополняющим друг друга прочтениям. Помимо гражданского, которое нуждается в существенных корректировках, стоит говорить также о бытовой и об альбомной трактовках. С нашей точки зрения, полифония «Вчерашнего дня…», возникавшая на пересечении поэтики и контекстов стихотворения, определила его «промежуточный» статус в сознании Некрасова. Однозначным и эмблематичным текст стал позже, в модернистскую эпоху, когда окружавшие его контексты забылись, а рецептивный горизонт изменился.

*

Начнем с привычного и устойчивого гражданского понимания «Вчерашнего дня…». Оно закрепилось в качестве единственно возможного, притом что научное обоснование оно получило лишь в немногочисленных работах. Среди них — замечательная статья Е. Душечкиной, лучшее на сегодняшний день исследование, аргументированно трактующее «Вчерашний день…»[2].

Согласно Душечкиной, в стихотворении изображается публичное наказание крестьянки, совершаемое государством. Обосновывая такое понимание, исследовательница сталкивается с существенными, но не всегда проговоренными противоречиями. Прежде всего, в 1840-е годы шансы стать свидетелем подобной государственной экзекуции у Некрасова были минимальны. Хотя наказания кнутом были окончательно отменены лишь в 1845 году, на практике «торговые казни» уже в 1840-е годы применялись редко и практически никогда — к женщинам. Если женщин и наказывали, то не кнутом, а плетями. Кроме того, наказания отправлялись не на Сенной, а на Троицкой или Конной площади, причем, как правило, утром, а не вечером (391 — 392).

«Вчерашний день…», таким образом, едва ли опирался на реальные уличные впечатления поэта. Однако несмотря на несоответствие «поэзии и действительности», Душечкина продолжает считать, что речь идет о государственном насилии. Хотя «изображенная Некрасовым сцена не находит точного соответствия в русской действительности середины XIX века» (395), с точки зрения исследовательницы, в стихотворении речь идет о сцене «законной экзекуции» (393), возможно, связанной также с практикой полицейского наказания розгами, правда, осуществлявшегося чаще всего не публично (392).

Дополнительные аргументы обнаружены исследовательницей при обращении к поэтике. Страшное молчание крестьянки — «Ни звука из ее груди» — объясняется Душечкиной (со ссылками на мемуаристов и писателей) как раз тем, что при наказании кнутом жертвы не кричали — боль была настолько сильной, что у казнимых пропадал голос. При этом сам «кнут» исследовательница предлагает трактовать как символ российской юстиции. Приведя ряд цитат из стихов Некрасова, в которых встречается «кнут» (а также «бич») как знак наказания, Душечкина приходит к выводу, что конкретная сцена благодаря «кнуту» / «бичу» «абстрагируется, превращаясь в символ страданий и униженности беззащитного и притесненного народа» (396 — 397).

Такое прочтение основывается на ряде пресуппозиций и на несколько произвольной балансировке реального и символического. В самом деле, поскольку интенция стихотворения не ограничивается протокольной фиксацией уличной сцены (это происходит благодаря финальным строкам, которые мы будем обсуждать ниже), расширительное понимание «кнута» напрашивается. Но ведь и пугающее молчание жертвы при таком взгляде предстает глубоко символичным, а потому нет острой необходимости связывать его именно с реальным наказанием кнутом.

Необоснованная классификация некоторых деталей как символических основывается на лингвистических ощущениях исследовательницы. Опорным аргументом Душечкиной оказывается неопределенно-личное предложение «Там били женщину кнутом»: с одной стороны, оно «сосредотачивает внимание на самом действии», а с другой — избегает называния действующего лица, которое, однако, «в контексте русской социальной действительности» легко угадывается читателем (389). Неопределенно-личные предложения, разумеется, могут ассоциироваться с действиями властей и власти как таковой, т. е. заведомо обезличенной коллективной силы. Ср.: Его / ее арестовали, Его / ее посадили, Его / ее приговорили к тюремному заключению. Во всех этих примерах агентом действия оказывается государство. Однако точно так же неопределенно-личные конструкции могут обозначать действия и не связанных с властью агентов. В таких предложениях, как На улице его / ее толкнули, В подворотне его / ее ограбили, На площади его / ее побили, субъектами действий выступают обычные люди[3]. Тот факт, что Душечкина трактует неопределенно-личную конструкцию как действие государства, отражает в большей степени языковую ситуацию советского времени (времени, в котором сформировалась исследовательница), когда власть выступала одним из самых опасных источников проблем и неприятностей для обычного человека.

Другая предустановка также связана с советской эпистемой. В сложном описании реального и символического видна исследовательская пресуппозиция, согласно которой Некрасов во что бы то ни стало должен был опираться на реальные впечатления. В противном случае, видимо, он не был бы поэтом-реалистом. Однако чисто реалистический субстрат в некрасовских стихах обнаруживается редко, а кроме того он едва ли способен что-либо объяснить в поэтике: реализм — это создание иллюзии правдоподобия с помощью литературных приемов, а не воспроизведение действительности[4].

Гражданская трактовка, таким образом, оказывается достаточно непоследовательной, как только в игру вступает исторический контекст. Тем не менее мы не считаем, что она неверна. Стихотворение в самом деле может описывать акт государственной экзекуции. Но акцент здесь должен быть сделан на том, что сама публичная казнь — это не отражение какого-то реального впечатления поэта, а поэтическая фантазия Некрасова.

Обратившись к поэтическому воображаемому, мы должны включить в него принципиально важный и ранее не учтенный компонент. Дело в том, что описанное во «Вчерашнем дне…» государственное насилие над женщиной внутренне сексуализировано. Нет необходимости подробно напоминать о прочной биологической связи секса и агрессии, а также о многочисленных нарративах, описывающих одно через другое. Публичное наказание женщины эротизировано в самом простом смысле — для казни кнутом женщина должна была быть раздета по пояс. Выставленное на всеобщее обозрение обнаженное тело, даже становясь объектом наказания, одновременно могло представать и объектом эротического вуайеризма.

Для человека «классической» эпохи соотнесенность насилия и эротики по понятным причинам редко проговаривалась, но все же была ощутима. Особенно хорошо эта связь видна в визуальной продукции эпохи. В ней нас интересует не вопрос соответствия визуального ряда и реальных пыточных практик, а иконография как таковая. Приведем три примера, но заранее подчеркнем, что не считаем их источниками поэтической фантазии Некрасова (хотя и не исключаем возможного знакомства поэта с некоторыми из них). Наша цель другая — продемонстрировать, что в воображении домодернистского времени, в XVIII — XIX веках, публичное наказание женщины кнутом окрашивалось эротически. Это, в свою очередь, позволяет увидеть сходное сексуализированное переживание в стихотворении «Вчерашний день…».

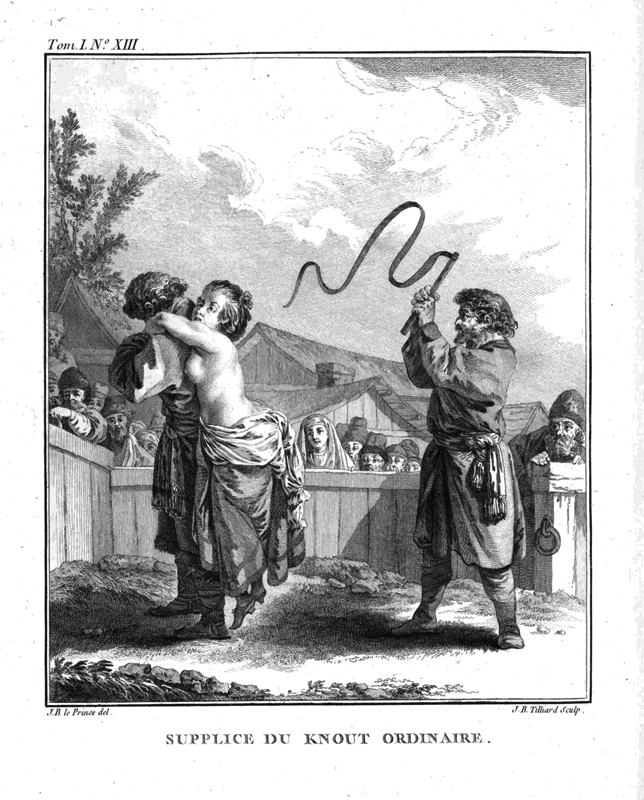

Первый пример — гравюра популярного в России в XVIII в. французского художника Ж. Б. Лепренса (1734 — 1781). На гравюре «Supplice du knout ordinaire» («Наказание обычным кнутом») мы видим раздетую до пояса женщину, которая повисла на стоящем к ней спиной помощнике палача, обняв его за шею. Экзекутор замахнулся кнутом для нанесения удара. Важно обратить внимание, что женщина показана сбоку, и ее обнаженная грудь бросается в глаза. Кроме того, художник выбрал момент самого начала наказания — спина женщины еще не покрыта кровавыми следами от кнута (Илл. 1)[5].

Илл 1. Ж. Б. Лепренс, 1768

Вторая иллюстрация принадлежит Х. К. Г. Гейслеру (1770 — 1844), также иллюстрировавшему российские нравы и повседневную жизнь. Немецкий художник запечатлел деревенское наказание. На рисунке, надо полагать, изображается наказание крепостной крестьянки в присутствии семейства помещика, причем женщину наказывают не кнутом, а розгами. По сравнению с Лепренсом, у Гейслера акцент несколько смещен с телесной эротики на этнографическую точность: на спине женщины, которая для наказания положена на землю, отчетливо виден след от уже нанесенного удара. И все же обнаженное тело позволяют зрителю включить эротические ассоциации (Илл. 2)[6].

Илл. 2. Х. Гейслер, 1805

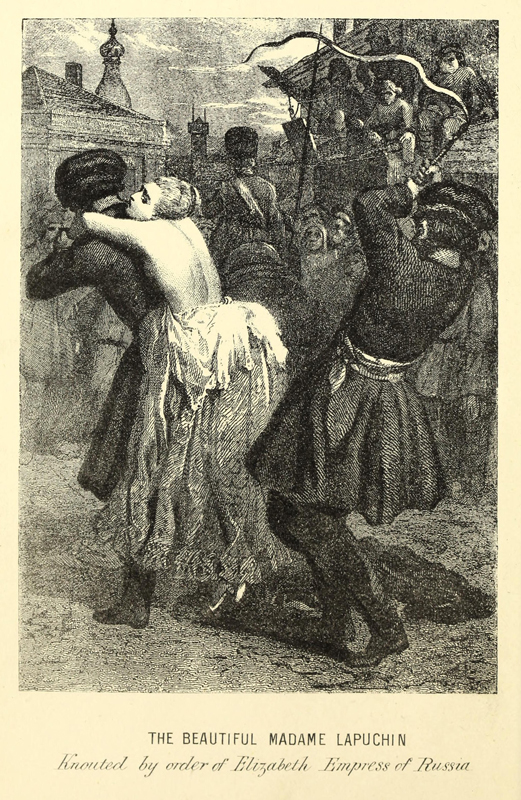

Последний пример — гравюра Ш.-М. Жоффруа (1819 — 1882) по рисунку неизвестного художника, на которой изображено наказание Н. Ф. Лопухиной, арестованной и подвергнутой пыткам в 1743 году. Нам не удалось выяснить причин, по которым художник обратился к этому сюжету[7]. Рисунок Жоффруа повторяет ситуацию рисунка Лепренса: на городской площади дама висит на стоящем перед ней мужчине, тогда как палач с кнутом в руках замахнулся, чтобы нанести удар. Пышное придворное платье контрастирует с белой обнаженной спиной, и сам этот контраст может восприниматься в эротизированном ключе. При точном копировании композиционной схемы рисунка Лепренса бросается в глаза более сексуализированная поза палача — она, по-видимому, может ассоциироваться с позой мужчины во время полового акта (такие же отдаленные ассоциации могут возникать и при взгляде на рисунок Гейслера). На гравюре Жоффруа женская грудь едва видна, но при этом стоит обратить внимание на лицо Лопухиной — одновременно испуганное и миловидное, оно выражает ощущение полной беззащитности и слабости, боли и страдания, и эти чувства в иконографической традиции часто появляются в ореоле эротического (Илл. 3).

Илл. 3. Ж.-М. Жоффруа, до 1868 г. (?)

Приведенные примеры иллюстрируют, как в XVIII — XIX веках узаконенное насилие над женщиной могло связываться с эротическим началом в воображении людей эпохи. Эротизированность воображаемых женских публичных казней особенно ощутима, если сравнить ее с гораздо более распространенными визуальными материалами, изображающими публичную экзекуцию над мужчинами или их пытки, — в них доминируют не эротика, а насилие, боль, страх и смерть[8]. Кроме того, хотя мы не будем специально останавливаться на этой теме, в XIX в. существенная доля низовой порнографической продукции концентрировалась именно на насилии над женщиной и, в частности, на избиении ее с помощью разных орудий. Эти так называемые флагелляционные тексты, по всей вероятности, составляли скрытый фон любого (не обязательно государственного) истязания женщины, не исключая и того, что изображено у Некрасова. К сожалению, сведения о распространении порнографческих материалов в России крайне скупы, однако есть основания считать, что в этом отношении Российская империя мало отличалась от других европейских государств[9].

В таком ореоле — в рамках гражданской трактовки — «Вчерашний день…» обретает новые смысловые измерения. Субъект («Я») стихотворения не только с ужасом смотрит на государственную публичную экзекуцию, но также, вероятно, оказывается (поневоле) вауйеристом, испытывающим эротические переживания. Напрямую в тексте они не фиксируются, но контекст говорит в их пользу. Кроме того, не стоит ли предположить, что именно сексуализированный ореол рисуемой сцены и мог удерживать Некрасова от печати стихотворения?

*

Бытовая трактовка, в рамках которой стихотворение «Вчерашний день…» понималось бы как описание не казни, а уличной потасовки, не стала частью рецептивной истории текста. Такая трактовка, по-видимому, могла приходить в голову читателям и исследователям, но она последовательно вытеснялась и купировалась. Статья Душечкиной показательна и в этом аспекте: исследовательница приводит ряд примеров, позволяющих читать текст в бытовом ключе, но трактует их как свидетельство невозможности подобного понимания (в силу аргументов, рассмотренных выше в связи с гражданским прочтением).

По Душечкиной, Сенная площадь «вместе с прилегающими к ней улицами была самым демократичным, простолюдным районом столицы» (389), что должно характеризовать место положительно. Однако определение «демократичный», конечно, не более чем эвфемизм. Для людей XIX века район Сенной площади — это прежде всего городская клоака, кишащая ворами, аферистами, проститутками, убийцами и другими маргиналами. Тезисные, но яркие описания повседневной жизни района привел Н. Свешников, торговец книгами и человек, большую часть жизни проведший на социальном дне; популярный романист П. Боборыкин оставил колоритное описание борделя на Сенной в романе «Жертва вечерняя» (1868)[10]. Гуманный русский роман мог обнаружить в клоаке в районе Сенной нравственно чистых героев, но их высокий духовный статус лучше всего проступал именно на фоне грязных городских трущоб (в районе Сенной, например, жила Соня Мармеладова). Сама же Сенная и ее окрестности отнюдь не воспринимались в качестве приюта «свободы, равенства и братства», и именно как городское дно этот район описывался в знаковых литературных произведениях эпохи.

Так, популярный роман В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864 — 1866) открывался предисловием, в котором автор рассказал о первом импульсе к созданию эпопеи:

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. <...> Первое, что поразило меня, это — кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут — не впервой!» — отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» — прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверок подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. <...> Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь[11].

Душечкина приводит несколько начальных предложений из этого фрагмента, утверждая, что подобные сцены не соответствуют театральному характеру «законных казней», а потому, предположение, согласно которому Некрасов описывает сцену хулиганского избиения женщины, должно быть отброшено (393 — 394). Расширенный контекст цитаты, однако, перефокусирует оптику. Обратим внимание, что избитая женщина — дошедшая до крайних степеней падения проститутка, которую спасают такие же опустившиеся товарки.

Другой, еще более хрестоматийный пример. Герой «Записок из подполья» (1864) в очередном мизантропическом порыве рисует проститутке Лизе мрачные перспективы ее будущего, уподобляя ее возможную судьбу однажды увиденной сцене:

Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь назад, эта же самая, с соленой-то рыбой, — приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела[12].

В эпоху Достоевского и Некрасова, Сенная площадь, таким образом, была в первую очередь кварталом красных фонарей (это, кстати, роднит ее с лондонской Haymarket, букв. — сенной рынок). Именно на Сенной можно было стать свидетелем избиения проститутки пьяными клиентами. Да и отправлялись сюда, по-видимому, не в последнюю очередь за платными сексуальными услугами.

Стихотворение «Вчерашний день…», таким образом, может быть зарисовкой сцены бытового насилия в пугающей городской клоаке. Названная в первой строке Сенная для любого читателя XIX в. была семантически нагруженным топонимом, задающим конкретные ассоциативные ряды, связанные с жизнью городского дна и с публичными женщинами.

В пользу социальной трактовки свидетельствуют также и некоторые микросюжеты поэзии Некрасова. Так, в каноническом стихотворении о проституции — в «Убогой и нарядной» (1857) — поэт пересказывает историю падшей женщины:

Твой рассказ о купце разрывал

Нам сердца: по натуре бурлацкой,

Он то ноги твои целовал,

То хлестал тебя плетью казацкой[13].

Как мы видим, за низовым, «бурлацким» типом сознания закреплена и склонность к немотивированному насилию над женщиной, которое оказывается обратной стороной страстной, рогожинской любви к ней.

Если отвлечься на время от места насилия в отношениях с женщинами, то необходимо констатировать, что тема уличного, публичного насилия над слабым занимает в творчестве Некрасова видное место. В его стихах есть хрестоматийная сцена бытового насилия — эпизод из поэмы «О погоде» (опубл. 1859), в котором извозчик избивает лошадь (эта сцена, напомним, через несколько лет отразится в сне Раскольникова):

Он опять: по спине, по бокам,

И, вперед забежав, по лопаткам

И по плачущим, кротким глазам!

Всё напрасно. Клячонка стояла,

Полосатая вся от кнута,

Лишь на каждый удар отвечала

Равномерным движеньем хвоста.

<...>

Я сердился — и думал уныло:

«Не вступиться ли мне за нее?

В наше время сочувствовать мода,

Мы помочь бы тебе и не прочь,

Безответная жертва народа, —

Да себе не умеем помочь!»[14]

Генерализованная характеристика несчастной лошади — «безответная жертва народа» — превращает животное в эмблему всех безмолвных и угнетенных существ. В дискурсивной парадигме XIX в. животные и крестьяне могли уподобляться друг другу: те и другие представали лишенными голоса созданиями, нуждающимися в заботе и защите со стороны просвещенных людей[15]. Отсюда — аллегорический компонент во многих изображениях животных (как, например, в описании зайцев в некрасовском «Дедушке Мазае»)[16]. Сопоставление человека с животным, в свою очередь, могло происходить не только в пейоративных, но и в сочувственных речевых актах.

Так, например, уже упомянутый Свешников писал о трагичной судьбе Саши Столетовой по прозвищу Пробка — падшей женщины с Сенной:

И вот она перешла в Вяземский дом. Дни она стояла, как и теперь еще стоят подобные ей женщины, — в кабаке; но ее и здесь уже стали обегать. Тогда она завела себе любовника, безногого георгиевского кавалера, который заставил ее добывать ему деньги на пропой. <...> Когда ей случалось не принести положенной контрибуции, он ее бил немилосердно и таким образом выбил ей левый глаз, все зубы и переломил переносье. А сколько доставалось ее бокам, спине и т. п. — нечего и говорить: я думаю, ни одна ломовая лошадь под кнутом пьяного извозчика не вынесла того, что выпало на долю Пробки (курсив наш — П. У., А. Ф.)[17].

В таком контексте молчание героини «Вчерашнего дня…» объяснимо его глубоким символизмом: она — такая же «безответная жертва народа», как несчастная лошадь из поэмы «О погоде», и лишена голоса не в силу мужественного терпения или гордости, как полагал К. Чуковский[18], а в силу изгойства.

Обрисованный смысловой ореол Сенной площади и ее окрестностей позволяет сказать, что некрасовская героиня маргинализована дважды. Она не только представительница молчащего крестьянского сословия, но и, скорее всего, принадлежит к числу публичных женщин. Маркеры ее социальной траектории — приехавшая из деревни в город на заработки молодая крестьянка — соотносятся с типичными социальными траекториями проституток XIX века[19]. Бьют же «молодую крестьянку» вовсе не государственные палачи, а пьяные клиенты или, возможно, извозчики, в руках которых как раз легко представить себе не символический, а самый что ни на есть настоящий кнут.

В рамках бытового прочтения (точно так же, как и при гражданской трактовке) субъект стихотворения оказывается в двусмысленной позиции: зачем же он «часу в шестом» оказался на Сенной? На первый взгляд, на площадь он забредает случайно и невольно становится свидетелем сцены избиения. Разговорная сниженная интонация и модальность доверительного рассказа («Вчерашний день, часу в шестом, / Зашел я на Сенную») фокусируют внимание на истории и как будто помещают говорящего в тень ключевого события — эпизода насилия.

Роль субъекта в этих обстоятельствах может быть интерпретирована двояко. Во-первых, напрашивается мысль, что он — городской фланер, коллекционирующий самые разные сцены и эпизоды городской жизни. Такое «Я» часто встречается в лирике Некрасова (вспомним хотя бы приведенный выше фрагмент поэмы «О погоде» с рефлексирующим, но безучастным субъектном-наблюдателем[20]). Подобная эстетическая позиция — позиция фланера-наблюдателя — характерна для раннего русского реализма. И писатели «натуральной школы», и беллетристы следующего поколения (как, например, Крестовский) ходили по городу в поисках материала для очерка или рассказа; точно так же хождение по улицам в поисках жанровых сценок считал своей работой художник П. Федотов[21]. В таком ключе «Вчерашний день…» можно было бы счесть еще одной зарисовкой нейтрального наблюдателя, если бы не героиня стихотворения. Социальная норма XIX в. хотя и допускала посещение публичных женщин (напомним, что в 1843 году проституция была легализована), но предписывала делать это тайно. Открытое, при свидетелях общение с женщиной свободной профессии бросало тень на клиента. Иронично эту лицемерную практику отразил сам Некрасов в «Убогой и нарядной», приписав толпе реакцию стыда и бегства при столкновении с падшей:

«Впрочем, что ж мы? нас могут заметить, —

Рядом с ней?!..» И отхлынули прочь…

Нет! тебе состраданья не встретить,

Нищеты и несчастия дочь![22]

В «Убогой и нарядной» нарратор занимает внеположную позицию всезнающего автора, поэтому возможные вопросы к его нравственности блокируются — он социальный обличитель. «Вчерашний день…» же бросает на фланера-протоколиста тень, делает субъекта уязвимым.

Конечно, в творчестве Некрасова есть хрестоматийное стихотворение-исключение — «Когда из мрака заблужденья…» (опубл. 1846). Однако скандальное само по себе признание героя в посещении публичной женщины здесь уравновешено высокой задачей — извлечь «душу падшую» из «мрака заблужденья», заставить ее проклясть порок и обратить ее к новой жизни. Такая позиция блокировала моральные претензии к субъекту[23].

Еще более уязвимым субъект «Вчерашнего дня…» предстает, если допустить, что он не фланер, а искатель платных любовных утех, «зашедший» на Сенную с конкретными целями. Тогда в первой строфе между строками 1 — 2 и 3 — 4 возникают не контрастные, а комплементарные отношения. В самом деле, в коннотациях Сенной, как мы показали выше, сосуществуют использование женского тела за деньги, «право» наслаждаться женским телом в соответствии с мужскими инстинктами и животными желаниями и, соответственно, «право» на насилие над женщиной. В некотором смысле, субъект стихотворения получает как раз то, за чем шел, только получает, удовлетворяя свою страсть не телесно, а вуайаристски. Отсюда, вероятно, такое пристальное вглядывание в саму сцену уличного насилия[24]. Контрастное напряжение, таким образом, перемещается из середины первого в середину второго четверостишия, когда вся ситуация обретает не бытовое, а высокое поэтическое разрешение в обращении к Музе.

Поскольку «Вчерашний день…» соединяет в пространстве восьми строк насилие над женщиной, (неявные) сексуальные переживания и тему поэтического творчества, стихотворение как для некоторых читателей, так и для самого Некрасова могло соотноситься с традицией обсценной поэзии[25]. Подчеркнем, что мы имеем в виду именно фонящие, почти невольные ассоциации. Сложно найти прямые переклички «Вчерашнего дня…» с наиболее известными образцами обсценной поэзии — сочинениями И. Баркова и пушкинской балладой «Тень Баркова». Впрочем, аккуратно можно отметить сходство зачинов пушкинского и некрасовского текстов: «Вчерашний день, часу в шестом, / Зашел я на Сенную» — «Однажды зимним вечерком, / В бордели на Мещанской»[26]. В обоих случаях первая строка задает темпоральные координаты текста, а вторая — точно локализует происходящее в конкретном месте городского дна. В целом стоит отметить, что в «классической» обсценной поэзии часто обнаруживается сходная конфигурация мотивов, хотя и в другой пропорции: секс и насилие в ней сливаются до неразличения, а субъект у Баркова и в балладе Пушкина маркирован как сочинитель, связанный с Музой или с ее субститутами (Аполлон, Парнас и т. п.)[27].

Гражданское и бытовое прочтение «Вчерашнего дня…» обнаруживают черты сходства: в обоих контекст вскрывает не только насилие над женщиной, но и смутные эротические переживания субъекта. Ассоциации, заданные Сенной площадью, оказавшейся там молодой крестьянкой, телесным наказанием позволяют трактовать позицию «Я» как позицию вуайериста. Поскольку две трактовки, с нашей точки зрения, близки к друг другу в своем смысловом ядре, их можно было бы счесть комплементарными. Однако семантика некрасовского шедевра осложнена двусмысленным финалом, а также возможным альбомным прочтением текста. Разберем сначала роль пуантной концовки.

*

Финал реализует фигуру параллелизма: «И Музе я сказал: „Гляди! / Сестра твоя родная!”». Однако этот параллелизм далек от традиционного, например, фольклорного; он представляет собой не схематичную аналогию, но смысловой взрыв, и при всей эффектности этих строк их значение не вполне ясно. В научной литературе, разумеется, обсуждался гражданский ореол обращения поэта к Музе. Душечкина, с которой мы продолжаем спорить, считала, что оно основано на метафорическом уподоблении наказанной крестьянки и цензурированной рукописи: «Тексты, прошедшие через цензуру, хранили на себе следы цензорской правки и перечеркиваний („кресты”, как их называли), которые делались красным карандашом или чернилами. По аналогии с исполосованными и кровоточащими спинами истязуемых у Некрасова возникает образ поэзии и Музы, переносящих пытку под кнутом» (399)[28]. Это соображение далее подкрепляется многочисленными примерами, в которых некрасовская Муза иссечена кнутом («И под кнутом без звука умерла», «На эту бледную, в крови, / Кнутом иссеченную музу…»). Эти сопоставления обманчивы. В других некрасовских стихах Муза действительно предстает истерзанной страдалицей, но ни с кем и ни с чем не сравнивается. Кроме того, формально красные полосы на спине крестьянки-Музы домыслены исследовательницей. Точно ли на них зиждется все сопоставление?

Следует признать, что в «Вчерашнем дне…» семантические связи финала с предшествующим текстом могут приобретать разные конфигурации. Прежде всего, заключение стихотворения — эстетический манифест Некрасова: сцены городской повседневности, отталкивающая и пугающая проза жизни с насилием и страданием — такой же предмет для поэзии, что и традиционные высокие темы. Призыв к Музе «гляди!» в таком случае настаивает на самом акте поэтического зрения. Это призыв не отводить взгляда, настойчивое требование видеть в стихах то же, что видит человек в жизни. Сестринская связь крестьянки и Музы означает родство искусства и повседневности, социальное сочувствие художника к самым незащищенным социальным типам. Сходная конструкция появляется у Некрасова в «Железной дороге» (опубл. в 1865): «Это всё братья твои — мужики!» Мы предполагаем, что именно такой прямолинейный смысл финала был для Некрасова первичным. Однако он осложняется противоречивыми обертонами.

Утверждение родства — перформативный речевой акт, который не ограничивается только констатацией связи крестьянки и Музы. Он настолько интенсивен, что заставляет представить Музу на месте крестьянки и наоборот[29]. Полагаем, что такое прочтение возникает в тексте невольно, однако именно оно вытесняет более простой смысл и создает новые интерпретативные сложности.

В самом деле, если на месте крестьянки может оказаться и отчасти виртуально находится Муза, если две героини почти полностью идентичны, значит, они обладают общими признаками. Из перспективы гражданского прочтения героиня, очевидно, наказана за тяжелое преступление (грабеж, убийство и т. п.). Эта трактовка вынуждает и в Музе видеть преступницу. Разумеется, это затруднение преодолимо, если начать рассуждать о цензуре, считавшей поэзию Некрасова преступной и проч., однако подобного рода размышления уводят слишком далеко от текста.

При бытовом прочтении финал также противоречив: Муза предстает беднячкой с Сенной, скорее всего, проституткой, избиваемой пьяными клиентами или извозчиками. Так невольно рождается образ, характерный для культуры декаданса, но не для поэзии Некрасова, который, при всем сходстве с Бодлером и интересе к мрачным сторонам жизни, все же не был готов уподобить Музу проститутке. В определенном смысле только на фоне поэзии модернизма и, в частности, «Незнакомки» Блока это уподобление, оставаясь эпатирующими для широкого читателя, стало конвенциональным в поэтическом языке.

Взаимозаменяемость героинь, возникшая в силу эффектности финала и смысловой компрессии текста, в обеих трактовках ведет к неразрешимым противоречиям. В эстетических координатах XIX века, внутри которых — при всем новаторстве — размещался Некрасов, финал «Вчерашнего дня…» — поэтическая неудача, стиховая неуклюжесть, невольная двусмысленность на грани фола.

Замечательно при этом, что финальное двустишие одной своей странностью подкрепляет правомерность двух рассмотренных выше трактовок. Литературная традиция предполагает, что Муза наделяет поэта «божественным огнем» и / или диктует ему вдохновенные строки. Некрасов подрывает традицию — в стихотворении субъект-фланер сам указывает Музе, чем именно она обязана вдохновиться. Эта ситуация приобретает особую остроту в гендерной раскладке стихотворения. В первой части «Вчерашнего дня…» (ст. 1 — 6) женщина подвергается насилию, и хотя агент действия не назван, очевидно, что он мужчина. Во второй части текста (ст. 7 — 8) субъект-мужчина доминирует над Музой-женщиной, проявляет над ней риторическую власть, а она, в этом аспекте, предстает такой же подчиненной и бесправной, как несчастная крестьянка. Гендерный изоморфизм двух частей стихотворения, таким образом, пропитан сексуализированным мужским доминированием, а сама гомогенность отношений «муза ← поэт» и «крестьянка ← [обидчик]» позволяет — несколько в психоаналитическом ключе — достичь глубинного смыслового ядра текста, которое сформировано идеей маскулинной власти и подчинения женской личности.

*

Однако и без психоаналитических импликаций понимание «Вчерашнего дня…» может быть дополнено третьим прочтением — альбомным. И здесь вновь единственным серьезным шагом в сторону трактовки текста в таком духе была статья Душечкиной. В стихотворении Некрасова исследовательница увидела диалог с другой записью в альбоме Козловой, принадлежащей Тургеневу[30]. Мы постараемся обосновать альбомное прочтение в другом ключе.

Напомним, что запись Некрасова открывалась словами: «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал (лоскуток, сколько помню, относится к 1848 году), кроме следующих осьми стихов». Затем следовал текст стихотворения, после чего Некрасов добавил еще два предложения: «Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого не нашел и не придумал». Что подобный автокомментарий может добавить к нашим наблюдениям?

Ремарки поэта косвенно подтверждают сказанное выше. Фраза, следующая за стихотворением, прямо проговаривает ощущение неуместности текста в дамском альбоме. Насилие как основной сюжет и побочные эротические коннотации в самом деле не очень подходили для светской альбомной записи. Апелляция к черновикам, с нашей точки зрения, может преследовать цель смягчить потенциальное шокирующее впечатление от текста. Ссылка на черновики частично снимает ответственность с автора и остраняет восьмистишие: стихотворение как будто сочинилось само собой, его связь с изначальным замыслом оборвалась и в стихах есть нечто такое, что не позволяет автору считать их окончательным высказыванием.

Вероятно, сходную функцию выполняет и датировка — 1848 год. Мы согласны с М. Д. Эльзоном, полагавшим, что текст был сочинен в 1873 году (и, соответственно, не согласны с Душечкиной, отстаивавшей авторскую датировку). Относя создание текста к творческому процессу 25-летней давности, Некрасов дистанцировался от якобы принадлежащего другой эпохе произведения. Но почему выбран именно 1848 год?

С нашей точки зрения, дату можно объяснять как попытку купировать эротические коннотации стихотворения. 1848-й — год европейских революций и год начала «мрачного семилетия» в Российской империи. Он эмблематичен прежде всего в политическом смысле. Датировка «Вчерашнего дня…» предлагала читателю связывать текст с историческим фоном и, соответственно, понимать его как символическое высказывание, иллюстрирующее атмосферу заката николаевской эпохи. Вероятно, эта мистификация впоследствии и провоцировала исследователей сопоставлять наказание крестьянки с цензурными зверствами, а мучимое тело — с рукописью.

Автокомментарий, однако, позволяет проблематизировать альбомный характер текста. Извинения и корректировки смысла в прозаических ремарках дают возможность предположить, что «Вчерашний день…» задумывался как альбомное стихотворение. Хотя основная сцена избиения крестьянки едва ли вписывается в устаревшие к 1870-м годам жанровые нормы изящных альбомных любезностей, финальное двустишие разрешает читать текст в таком ключе. Сопоставление крестьянки и Музы основывается не только на насилии, но и на молчании; ср.: «Ни звука из ее груди» — «Гляди! / Сестра твоя родная!» При таком сближении весьма показательно, что Некрасов апеллирует к зрительным, а не к речевым способностям Музы, как будто она может только видеть, а дара речи лишена. Уподобление двух героинь сводится в таком случае к немоте. В альбомном ореоле некрасовский шедевр неожиданно приобретает светскую игривость — восьмистишие оказывается произведением, пуанта которого в том, что поэт не может создать уместное для альбома поэтическое высказывание и потому пишет стихотворение о невозможности написать какие-либо стихи. «Вчерашний день…», таким образом, еще и эксперимент в жанре альбомной поэзии, срабатывающий только с учетом обрамляющих текст авторских пояснений, которые определенным образом настраивают восприятие.

*

Одно из самых известных стихотворений Некрасова, как мы старались показать, может восприниматься в разных контекстах. «Вчерашний день…» открыт гражданской, бытовой и альбомной трактовкам, а финальное двустишие, переводящее текст в символический план, резко расширяет значение изображенной сцены. Хотя семантические составляющие разных прочтений в некоторых отношениях не противоречат друг другу, смысл стихотворения в целом подвержен действию центробежных сил, а его элементы включены в разные ассоциативные ряды.

Для читателя ХХ века такая семантическая полифония свидетельствует о силе поэтического высказывания. Но для Некрасова как для человека «классической» эпохи несогласованные значения и фонящие коннотации, которые автор оказался не в состоянии нейтрализовать, могли свидетельствовать о поэтической неудаче. Наша реконструкция позволяет осторожно заключить, что поэт мог воспринимать свой шедевр как литературный фол. Полагаем, что именно поэтому он только однажды записал текст в альбом своей знакомой и не предпринимал попыток напечатать восьмистишие, которое в дальнейшем справедливо обрело статус одного из самых важных стихотворений русской поэзии.

[1] Некрасов Н. А. Полное собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 1. Л., «Наука», 1981, стр. 69 (стихотворение), стр. 597 (автокомментарий).

[2] См.: Душечкина Е. Стихотворение Н. А. Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом…» — Душечкина Е. «Строгая утеха созерцанья». М., «Новое литературное обозрение», 2022, стр. 382 — 405 (далее ссылки на эту статью приводятся в тексте в круглых скобках с указанием страницы). Первая публикация статьи в: «Преподавание литературного чтения в эстонской школе: методические разработки». Таллин, Таллинский педагогический институт, 1983, стр. 28 — 49. Статья многократно дорабатывалась и переиздавалась. См. также: Эльзон М. Д. О датировке стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» — Некрасовский сборник. Вып. 7. Л., «Наука», 1980, стр. 123 — 130. См. возражения на аргументы Эльзона в статье: Тишкин Г. А. К вопросу о датировке стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» — Некрасовский сборник. Вып. 9. Л., «Наука», 1988, стр. 104 — 107.

[3] См. об этом статьи: Падучева Е. В. Неопределенно-личные предложение и его подразумеваемый субъект. — «Вопросы языкознания», 2012, № 1, стр. 27 — 41; Никитина Е. Н. Категория субъекта и неопределенно-личные предложения. — «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология», 2012, № 4, стр. 25 — 34.

[4] См. недавний сборник «Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование» (М., «Новое литературное обозрение», 2021) и особенно — вступительную статью: Вайсман М., Вдовин А., Клигер И., Осповат К. Введение. «Реализм» и русская литература XIX века (стр. 5 — 66).

[5] Гравюра Лепренса впервые была опубликована в книге Ж. Б. Шапп д’Отроша (1722 — 1769) «Путешествие в Сибирь» (1768), откуда и приводится иллюстрация: Chappe d’Auteroche J. Voyage en Sibérie. T. 1. Paris: chez Debure, père, 1768. Гравюра № 13 вклеена между стр. 224 — 225. О популярности гравюр Лепренса в России в XVIII в. см.: Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., «Новое литературное обозрения», 2011, стр. 70 — 79 и след.

[6] Richter J., Geissler C. G. H. Strafen der Russen Dargestellt in Gemälden und Beschreibungen. Leipzig, [1805]. Гравюра № 5. См. о Гейслере в России: Вишленкова Е. Указ. соч, стр. 95 — 100 и след.

[7] Гравюра неоднократно воспроизводилась в книгах, посвященных истории телесных наказаний и, надо полагать, имела широкую циркуляцию. См., например: Bertram J. G. Flagellation & the Flagellants: A History of the Rod in All Countries, from the Earliest Period to the Present Time. London: William Reeves, 1877 (1-е изд. вышло в 1868 г.). Гравюра воспроизведена на авантитуле. См. также: Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России. СПб., В. К. Ильинчик, 1913, стр. 70. В обеих публикациях не указан год создания гравюры.

[8] См., например, иллюстрации в: Евреинов Н. Н. Указ. соч. См. также: Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Вступ ст. и комм. А. Ф. Некрыловой. СПб., «Тропа Трояна», 2002, стр. 251 — 265 (первое изд. — 1900 г.).

[9] О флагелляционной порнографической литературе в Великобритании см.: Маркус С. Другие викторианцы. Исследование сексуальности и порнографии в Англии середины XIX в. СПб., «Гуманитарная Академия», 2021, стр. 309 — 324. Нет нужды напоминать о роли эротических телесных наказаний в сочинениях маркиза де Сада и французском либертарианском воображении. Обрывочные сведения о циркуляции порнографических изображений в России можно почерпнуть из рапортов агентов тайной полиции. См.: Абакумов О. Ю. Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826 — 1866 гг. М., «Центрполиграф», 2017, стр. 238 — 241. Абакумов приводит ценные показания жандарма о петербургских букинистах: «У них можно купить не только книги, но и самые скандальные гравюры всех возможных старинных и новейших вкусов» (Там же, стр. 240).

[10] Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М. — Л., «Academia», 1930, стр. 106 — 114 (о Вяземском доме) и сл.; Боборыкин П. Д. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., «Художественная литература», 1993. В сатирическом романе М. Салтыкова «Современная идиллия» (1877 — 1883) герои приходят к адвокату Балалайкину и вспоминают, что раньше в этом доме близ Сенной был бордель (Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 15. Кн. 1. М., «Художественная литература», 1973, стр. 52).

[11] Крестовский В. В. Петербурские трущобы (книга о сытых и голодных): В 3 т. Подгот. текста, ст. и комм. И. Н. Кубикова. Т. 1. М., Л., «Academia», 1935, стр. 4 — 5.

[12] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 5. Л., «Наука», 1973, стр. 160 — 161.

[13] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. В 15 т. Т. 2. Л, «Наука», 1981, стр. 40.

[14] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, стр. 179 — 180.

[15] См.: Helfant I. The Savage Gaze: Wolves in the Nineteenth-Century Russian Imagination. Boston, 2018, p. XVII — XXII.

[16] См.: Федотов А. С., Успенский П. Ф. Nature, Hares, and Nikolay Nekrasov: The Poetics and Economics of Russian Ecocriticism. — «Russian Review», 2021. Vol. 80, № 3, p. 473 — 496.

[17] Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека… стр. 325 — 326.

[18] Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений. Редакция и примечания К. Чуковского. Изд. 8-е. Л., «ГИХЛ», 1934, стр. 478.

[19] Об истории проституции в России см., например: Лебина Н. Б., Шкаров-ский М. В. Проституция в Петербурге (40-е годы XIX в. — 40-е годы XX в.). М., «Прогресс-академия», 1994; Синова И. В. Жизнь по «жёлтому» билету. СПб., «Дмитрий Буланин», 2021; Вдовин А. Жизнь публичной женщины середины XIX века: биографии и повседневность. — Вдовин А. (ред). Дамы без камелий. Письма публичных женщин к Н. А. Добролюбову и Н. Г. Чернышевского. М., ИД ВШЭ, 2022.

[20] Ср. также со стихотворением «В деревне» (опубл. 1854): «Плачет старуха. А мне что за дело? / Что и жалеть, коли нечем помочь?» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. 1. Л., «Наука», 1981, стр. 129).

[21] Brunson M. Russian Realisms: Literature and Painting, 1840 — 1890. Northern Illinois University Press, 2016, p. 1 — 62. См. также мемуар Д. Григоровича о том, как для «Физиологии Петербурга» (1845) им был написан очерк «Петербургские шарманщики»: «Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., «Художественная литература», 1987, стр. 78).

[22] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., Т. 2, стр. 39.

[23] Кроме того, это стихотворение можно читать как ролевое. См.: Макеев М. С. Николай Некрасов. М., «Молодая гвардия», 2017, стр. 125.

[24] В контексте эротического удовольствия от подсматривания за флагелляцией, которое мы можем увидеть у некрасовского субъекта, строка из «Убогой и нарядной» — «То хлестал тебя плетью казацкой» — также может прочитываться в сексуализированном ореоле.

[25] Эта традиция не была Некрасову совершенно чужда — напомним о кружке чернокнижников, в который входил поэт. См.: Стихи не для дам. Русская нецензурная поэзия второй половины XIX века. Изд. подготовили А. Ранчин, Н. Сапов. М., «Ладомир», «АСТ», 1997. В таком контексте стихотворение «Вчерашний день…» в сознании Некрасова могло опасно соседствовать с этим видом поэтических развлечений.

[26] Пушкин А. С. Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы. Изд. подгот. И. А. Пильщиков и М. И. Шапир. М., «Языки славянской культуры», 2002, стр. 33.

[27] Ср.: «Парнасски Музы с Аполлоном, / Подайте мыслям столько сил, / Каким, скажите, петь мне тоном / Прекрасно место женских тел?»; «О! Коль приятными стезями / Тогда ты на Парнас всходил, / Когда огромными стихами / П<...>е песнь хвальну вострубил»; «Гудок, на лиру принимаю, / В кабак входя, не на Парнас» (Барков И. Девичья игрушка. СПб., Библиотека «Звезды», 1992, стр. 21; 28; 53); «Везде гласит: «велик Барков!» / Попа сам Феб венчает» (Пушкин А. С. Тень Баркова… стр. 36).

[28] См. также: Эльзон М. Д. О датировке стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», стр. 125.

[29] Именно поэтому и Эльзон, и Душечкина видят признаки насилия цензуры по отношению к некрасовской Музе и пишут о перечеркивании строк красным карандашом.

[30] Задаваясь вслед за самим Некрасовым вопросом об уместности «Вчерашнего дня…» в альбоме Козловой, Душечкина указывает на диалогическую связь стихотворения с более ранней записью Тургенева: «Желал я очень написать Вам что-нибудь стихами, но я так давно расстался с Музой, что мне отстается заявить смиренной прозой, что я очень рад и свиданию с Вами, и случаю попасть в отборное общество, наполняющее Ваш альбом». По мысли исследовательницы, Некрасов читал эти строки до написания «Вчерашнего дня…» и, вспоминая былую дружбу с Тургеневым и обстоятельства их расхождения, мог написать стихотворение-реплику, откликающееся как на мотивы тургеневской записи, так и на обстоятельства отношений между писателями (402 — 405).